| |

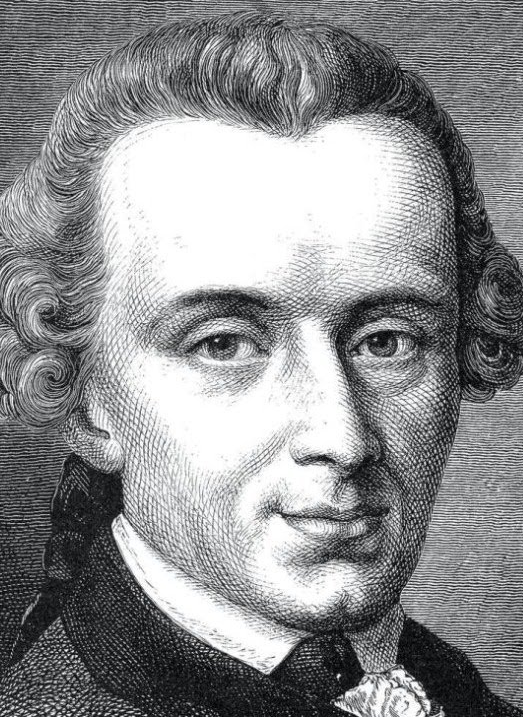

Иммануил Кант

К вечному миру. Философский проект. 1795 Иммануил Кант. К вечному миру.

Выдержка из книги: «Кант И. К вечному миру (сборник)»: